Hace poco, una de mis sabias de cabecera, Esperanza Ruiz, en este artículo, afirmaba que era «partidaria de dejar la biblioteca familiar al alcance de los niños», cosa con la que estoy casi totalmente de acuerdo.

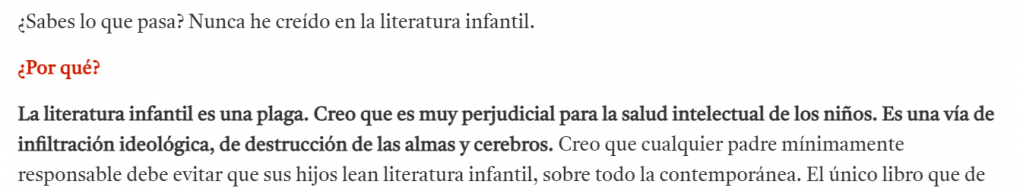

Al día siguiente, Esperanza usó este otro artículo de Juan Manuel de Prada para apoyar su idea sobre los niños y los libros. Y todo estaba bien, hasta que llegué al párrafo en el que Juan Manuel dice esto:

…y estuve relativamente cómodo con esta afirmación, gracias a la acotación última: «sobre todo la contemporánea.»

El problema es que en mi cabeza seguía resonando el principio de su explicación: «Nunca he creído en la literatura infantil».

Y eso hizo que algo dentro de mí se rebelara. Porque yo sí creo en la literatura infantil. Desde siempre. Y, desde que tengo uso de razón, trato de poner tierra de por medio con esos adultos que reniegan de la infancia; esos adultos que son siempre adultos porque es lo que toca. Esos adultos de rostro ceñudo que ven una pérdida de tiempo ver dibujos animados, por ejemplo… y por los que, hace muchos años, escribí esto en un relato (sí, sé que queda feo autocitarse, pero es una de las pocas frases mías de la que todavía estoy orgulloso):

Se sentía tremendamente joven por dentro y, tal vez, eso era lo que le hacía parecer tremendamente feliz por fuera.

Porque, estando de acuerdo con De Prada en cuanto al uso ideológico y rastrero de parte de la literatura infantil actual, en la que no hay escritores sino adoctrinadores profesionales, me parece muy injusto el extender esa ponzoña a la buena literatura infantil. La que aviva la imaginación de los niños, la que les muestra valores reales y universales de manera natural, la que les divierte, les evade, les acompaña, les da esperanzas…

Juan Manuel se olvida, tal vez a sabiendas, de los libros infantiles con los que hemos crecido muchos de nosotros y que han sido, a posteriori, la puerta para entrar en la literatura adulta. Libros de Michael Ende, Roald Dahl, Beatrix Potter, Lewis Carrol, Selma Lagerlöf (primera mujer en conseguir, por cierto, un nobel de literatura), Pat O’Shea, Juan Muñoz Martín…

Muchos hemos querido volar a lomos de Fujur, o vivir una aventura con los Hollister, o cruzarnos con Max y Moritz en alguna de sus travesuras, o embarcar en El Salmonete con el pirata Garrapata…

Es cierto que lo que ahora venden como literatura infantil, muchas veces, no es más que bazofia adoctrinadora con colorines; pero, parafraseando al propio Juan Manuel de Prada (en otro contexto, es cierto) estaría bien que no proyectásemos sobre la literatura infantil «nuestras culpas, nuestros traumas y nuestras malas conciencias». Dejemos que los niños lean al Corsario Negro o a Nils Holgersson, a Robinson Crusoe o al pequeño Nicolás, a Phileas Fogg o a Jim Botón… Pero, también de acuerdo con Juan Manuel, huyamos de la mayoría de la literatura infantil actual, sobre todo la que se anuncie en medios de comunicación o canales oficiales.

Dejemos, en todo caso, que sean los niños los que elijan su forma de acercase a la literatura, y no proyectemos sobre ellos nuestras propias malas conciencias.

A la literatura adulta se llega a través de muchas puertas y ventanas: cine, cómics, series, podcasts, música… y una de ellas es también, como no, la literatura infantil. La buena. La de verdad. ¿Quiénes somos nosotros para cerrar cualquiera de esas entradas?